quiero presa a Cielo Latini

el título es clickbait, pero no mucho

Siendo Abzurdah un libro sobre los desórdenes alimenticios, las relaciones tóxicas y el suicidio, y siendo no sólo un libro, sino una autobiografía, quiero abrir con las cosas claras: yo siento simpatía por Cielo Latini. Ella y yo y algunas de mis mejores amigas hemos conocido los mismos problemas—y, lo que es más importante, recuerdo bien que tener catorce años fue una de las peores cosas que me pasó en la vida. Estoy a punto de decir cosas que pueden sonar frías, insensibles, e incluso un poco sádicas, y si bien puedo ser acusada de ser todas esas cosas, no puedo ser sentenciada por no haber intentado conectar con este libro al nivel de la empatía. Lo he intentado. Lo he hecho. Y conservo la reacción que tuve la primera vez que lo leí, a los trece años, cuando mis opiniones literarias más cáusticas eran “este libro me aburrió” o “este no lo entendí” o “este no lo acabé”. Esa tarde, mientras hojeaba Abzurdah de pie en el rincón de una librería, supe por primera vez lo que era levantar las cejas, sonreír, y decir dios, este libro es malísimo.

Algunos ejemplos:

Cielo Latini estableciendo expectativas: “[Abzurdah] es jodido. Toca temas jodidos. Y si no estás dispuesto a leer cosas jodidas, andá a la librería, cambialo y que seas feliz con Charles Perrault. Yo no soy la Cenicienta, ni Hansel y Gretel. Soy más bien el lobo. Un lobo confundido, ultrajado y autodestructivo.”

Cielo Latini reflexionando sobre los médicos: “Nunca los pude ver como se ven ellos, con su ego infinito: salvavidas. Como los de la playa pero MUCHO mejores porque ellos ESTUDIARON mucho para conseguir el TÍTULO. Bah… farsantes. Cretinos. Inmiscuyéndose en la vida de la gente.”

Sobre las monjas: “¡Zorras! Después se sorprenden cuando ven cómo una adolescente se masturba con un crucifijo. Give me a break, please.”

Sobre su amiga Pilar: “Es un verdadero pilar.”

Sobre la política económica: “Nunca me gustó eso del comunismo. ¿Todo para todos? Siempre hay algún vivo que se apropia de lo que es de todos.”

Sobre conocer a la nueva novia de su ex: “Hablaba con Romina, su concubina (...) allí comenzó el holocausto en mis venas”

Así por trescientas páginas. El libro es repetitivo, carece de una trama distinguible, posee un torpe sentido del estilo y sólo es capaz de comunicarse por medio de frases atroces. También fue un éxito de la literatura juvenil en América Latina: ha vendido más de 200 mil copias desde su publicación en 2006, y hace no mucho fue adaptado al cine, donde se convirtió en la segunda película con más espectadores del 2015. Más importantemente, yo he leído Abzurdah por lo menos seis veces. Seis. ¡Seis! Si estar fascinado es no poder dejar de mirar —a una pintura o a un accidente automovilístico— entonces este libro me fascina.

Y, miren, no podemos elegir nuestros intereses: las obsesiones son una lotería. La gente, sin quererlo, se obsesiona con el fútbol, o la poesía rusa, o el cambio climático, y parece que a mi, por desgracia, me tocó obsesionarme con este libro. Cuando se trata de él, hace mucho trascendí el umbral de la ironía o el morbo (seis! seis veces). No tengo la autoridad moral para mirar por encima del hombro a nadie a quien le guste o haya gustado Abzurdah. Y está bien, creo, porque significa que si quiero hablar de este libro tengo que hacerlo tomándome en serio sus ambiciones. Si esto es contradictorio creo que tiene sentido, porque para mí, al final, Abzurdah es un libro de contradicciones: hablar de porqué fracasa es hablar de porqué triunfa.

Cielo Latini abre el libro con una declaración: “No soy normal.” Para 2006 no lo era: antes de convertirse en autora a los veintitrés años, alcanzó fama en internet por ser una de las blogueras más prolíficas del mundo pro-anorexia. Allí fue donde afiló su tono incisivo, cándido y conversacional, la atracción fundamental de su prosa. Leerla es como hablar con una amiga: una amiga egoísta y soberbia que a mitad de la charla empieza a llorar a los gritos, pero una amiga a veces graciosa, y generalmente honesta. Ya saben:

“No soy normal.” En vez de jugar a las muñecas, ella leía libros. En vez de ser “asquerosamente perfecta,” era “escandalosamente gorda.” Son afirmaciones que demuestran una ausencia absoluta de autoconsciencia, un defecto que, llevado al extremo, puede ser una virtud. Además, no todo es soberbia. Latini tiene un buen ojo para las inseguridades, y maneja con eficacia el registro de la vulnerabilidad adolescente. Pienso en este extracto del tercer capítulo, el tipo de frase que a los trece años te hace decir “¡Mierda!”:

“¿Nunca les pasó estar con alguien muy hermoso? Ver a esa persona, escucharla hablar, seguir cada uno de sus fascinantes gestos, admirar su belleza… y más tarde mirarse en el espejo y darse cuenta de que uno es horrible y que estuvo creyéndose bello simplemente porque estaba mirando a alguien lindo que resultó no ser uno.”

O sea, digo. Las editoriales publican libros de YouTubers porque quieren mantener su relevancia, y porque saben que una figura con una audiencia ya establecida les asegura sólidas ventas. Algo así, me imagino, ocurrió con Abzurdah. Tiene sentido que para la década de los 2000, cuando los blogs parecían ser el futuro de los medios de comunicación, una editorial haya deseado publicar un testimonio escrito en un estilo extremadamente online.

Lo que sí es un poco preocupante es que nadie le haya querido alargar un editor a Latini. Escribir un blog y escribir un libro son actividades distintas: mientras que un libro presupone un proceso de edición largo y bien pensado, sostenido por los recursos intelectuales y materiales que proporciona una editorial como Planeta, un blog no necesita estándares de calidad. En el internet, como escribe Lauren Oyler, la mala escritura es perdonable: “puedes, o tienes que, comprender ciertas tendencias desafortunadas como efectos secundarios de tener que publicar rápido y con frecuencia” (hola).

Siendo más específicos, se supone que un libro no confunde palabras como inminencia y eminencia; se supone que no repite la frase “ente asexuado” cuatro veces en menos de diez páginas; se supone que tiene una trama más o menos bien delineada. Se supone que una autora no debe ser capaz de escribir, imprimir, publicar y lucrar con frases como “empezó el holocausto en mis venas” sin que alguien le diga, por lo menos, che, no da. Se supone que una autobiografía trae algún tipo de mérito literario, pero los pocos que Abzurdah tiene son opacados por sus cientos de páginas descartables. Un buen trabajo de edición podría haber resuelto las tensiones entre el formato de un blog y los requerimientos de un libro y, así —cero ironía— Abzurdah podría haber sido algo espectacular.

Pero nadie le alargó un editor a Cielo Latini, así que una aclaración sobre el uso del lenguaje. Seguiremos llamándole así, porque es más práctico, pero Abzurdah no es un libro malo: no porque no sea malo, sino porque no es un libro.

Luego de presentarse y hablar brevemente de su infancia, Cielo Latini discute el primer gran episodio de su adolescencia. Cuando su grupo de amigas decide abandonarla (“ ya no queremos salir con vos. Sentimos que vos sos la estrella (…) y que nosotras vamos atrás como si fuéramos tus esclavas”), Latini se aísla del mundo y se encierra en casa. Es 1998. El internet es una novedad, y a ella le acaban de regalar una computadora. Pasa horas conversando con desconocidos en una sala de chat hasta que, una noche, llega un mensaje:

“Me dijeron que eras muy linda.”

El hombre se llama Hogweed, pero en verdad se llama Alejandro. Tiene veintitrés años. Ella tiene catorce. Le toma semanas, pero eventualmente se convierte en

la persona más importante del mundo para mí: me levantaba media hora antes del horario de ir al colegio, solamente para chequear emails y ver si tenía alguno suyo. Cuando volvía del colegio comía en frente de la computadora mientras hablaba con él. (…) Y a la noche: antes y después de comer. Como puse en algún email: “sos lo primero que veo a la mañana y lo último en lo que pienso cada noche”.

Latini narra estos meses de enamoramiento a través de extractos de sus chats con Alejandro. Así sabemos que cuando a ella se le cruzan por la cabeza preocupaciones sobre la diferencia de edades, él responde que “los años existen, y no podemos hacer nada, pero en algún momento me vas a dar la razón y vas a ver que no son impedimento”. Sabemos que discuten sobre comprar sábanas de seda y hablan del sexo en eufemismos. Sabemos que la primera vez que se encuentran, él le da las instrucciones de cómo mentirle a sus padres, y le dice que no se maquille: “te prefiero natural.”

Un impulso eléctrico recorre estas páginas: creo que son las que están mejor logradas en todo el libro. Cielo Latini captura lo excitante que puede ser, en sus palabras, “romper las reglas”, pero también cómo debajo de cada insinuación sexual está el horror de lo que en verdad ocurre. Esta parte de su historia se narra con una voz doble. Está la chica de catorce, enamorada, feliz de haber encontrado al que cree ser el hombre de su vida—y por debajo la escritora de veintiuno, que quiere protegerla, que lamenta su ingenuidad, y que mira con miedo a lo que se viene después.

En una reseña de Girlhood, Katy Waldman escribe que, para muchas mujeres, la adolescencia implica una transformación de sujeto a objeto. Son años llenos de terrores nuevos: una no sólo se vuelve consciente de las restricciones que el mundo impone sobre las mujeres, sino que también debe reconciliar lo que sabe que es su profundidad interior con “la comprensión que eres una de ellas. Ellas: las mujeres sin voz, ahuecadas, las imágenes de las revistas.”

Abzurdah es una crónica de esos años. Y una de sus observaciones más agudas es que, a veces, cuando el mundo te quiere enseñar que ya no eres una persona, la atención masculina se siente como un bálsamo: al menos eres un buen objeto. Los hombres como Alejandro —los adultos que andan atrás de adolescentes— conocen esta realidad, si no de forma intelectual, al menos de manera instintiva. Saben que las palabras correctas pueden convertir la vulnerabilidad en sumisión. Por eso, cuando Alejandro le dice a Cielo “si estoy con vos es porque creo en vos, en tu carácter”, la mentira es evidente. Para hombres así las adolescentes no son más que objetos, porque si las vieran como personas, entenderían. Cuando se trata del amor romántico, un adulto no tiene nada que ofrecerle a una adolescente: sólo tiene cosas para tomar.

Alejandro y Cielo pasan el resto del libro enmarañados en una relación codependiente de siete años. Es un tira y afloja que, como todas las obsesiones, se vuelve tedioso. Cuando lo leí a los trece pensé que ella era una intensa, una insoportable, que encarnaba el espíritu mismo del Amiga Date Cuenta. Releyéndolo ahora las cosas me son obvias. Aunque ella comete actos cuestionables, sus reacciones son las de una mujer en una relación abusiva. Porque a los diecisiete, cuando ella tiene un aborto espontáneo, Alejandro le responde “¿Y estás triste por eso?”. Y a los veinte, cuando ella se encuentra en el punto más bajo de su desorden alimenticio y le ruega que no se enfade, él responde “No tengo por qué estar enojado. Si no te entran los conceptos con palabras, te entrarán a los golpes”.

Pero eso ocurre después, cuando el libro se convierte un texto casi ilegible, los eventos se confunden entre sí, los personajes aparecen y desaparecen y una debe vadear vastas extensiones de conversaciones irrelevantes para llegar hasta el final. Después el texto rumia su propia miseria. Pero en el primer tercio del libro ocurre algo extraño: están la chica de catorce y la casi-mujer de veintiuno sentadas lado a lado. Una intenta advertirle a la otra, pero sólo somos nosotros los que alcanzamos a escuchar.

Cielo Latini nos cuenta que estaba de vacaciones en Punta del Este cuando decidió dejar de comer por primera vez. Tenía catorce años. Escribe: “mi cerebro se dio cuenta de que era mucho más fácil castigar al cuerpo.” Cuando bajó de peso, eufórica, “dejé de lado a mis “amigas” las fracasadas del colegio y me sumergí en la superficialidad de la adolescente de colegio privado.”

Ella describe este episodio como “inicios de anorexia” porque la enfermedad recedió durante los años siguientes, que estuvieron llenos de su “vínculo perverso y cruel” con Alejandro. Pero a los diecinueve, luego de que él la dejara plantada en un viaje, ella sale de fiesta y acaba la noche vomitando alcohol en un baño. “Instantáneamente (...) me sentí muchísimo mejor”, escribe, así que continúa haciéndolo hasta que le da “mucha pereza ir a vomitar”: vuelve a dejar de comer.

Páginas después empieza un capítulo llamado “Me como a mí”, en el que Latini defiende su derecho a ser anoréxica: “Solo porque una persona dijo que las anoréxicas eran enfermas eso no quiere decir que todas nosotras lo estemos.” Al inicio no registra como un capítulo distinto del resto, pero párrafos más tarde ella revela que lo que hemos estado leyendo es un extracto de su antiguo blog pro-anorexia. Para proveer un balance a lo que acaba de decir suelta una larga lista de cifras y datos sobre los peligros de los desórdenes alimenticios. Añade al final, en un tono consternado: “¿Parece gracioso? No es broma, son encuestas ciertas que recopilé de diarios y páginas de universidades. Es terrible.” Sería más fácil tomarla en serio si unas páginas después no insertara otra entrada de su antiguo blog, titulada “Diez claves para un ayuno exitoso”.

¿Por qué, en primer lugar, añadir estos extractos? ¿Para demostrar cómo pensaba cuando estaba enferma? ¿Era necesario? A Latini le cerraron el blog en varias ocasiones porque Blogspot y Wordpress se negaban a hospedar un sitio pro-anorexia. Pero al final ella ganó: no sólo le publicaron el blog, sino que lo imprimieron, lo pusieron en un libro, y sus monólogos y listas de consejos acabaron en las manos de miles de chicas adolescentes. Pero lo que más imperdonable me parece es que, si Latini no nos dijera que estamos leyendo extractos de su blog, sería imposible distinguirlos de aquello que escribió con el beneficio de la retrospectiva. Incluso cuando se supone que habla de los horrores de la enfermedad, su voz tiene el tono nostálgico de los exiliados:

“A veces quiero volver, quiero ser hermosa y tener pocos pensamientos inteligentes, pero de aquella triste selección salían las mejores ideas. Eran pocas, pero brillantes y casi todas dirigidas a mi propia destrucción.”

Esta contradicción se vuelve más clara cuando habla de los años anteriores a aquel primer encuentro con la anorexia. Menciona su peso (un peso normal, probablemente el de varias de sus lectoras) y añade: “era un tanque.” Narra cómo, en la primaria, sus compañeros más delgados la marginaban. Ella condena esa crueldad, pero no duda en extenderla a la niña que fue antes de su desorden alimenticio. “Era escandalosamente gorda,” escribe. “Abominable.”

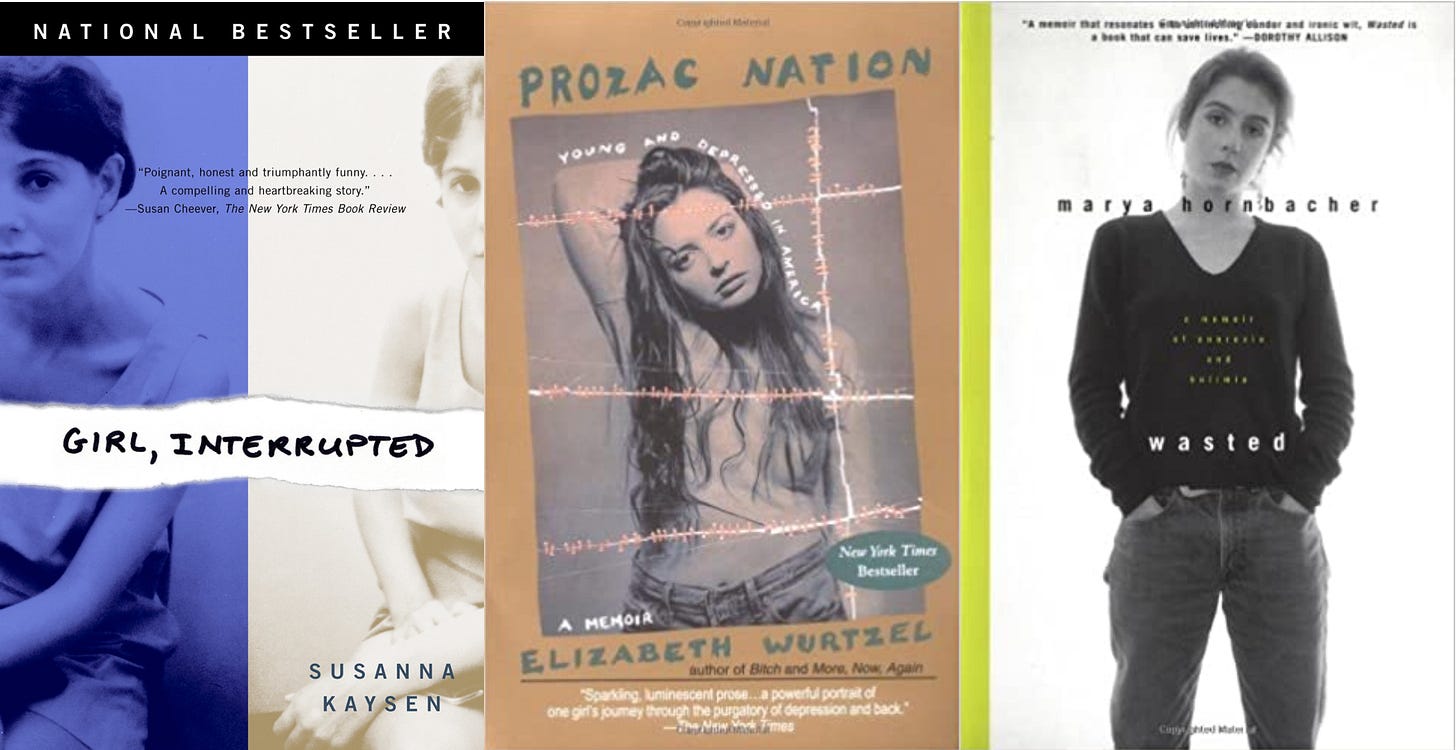

Esta es mi teoría. A inicios de los noventa presenciamos el nacimiento de un subgénero de la autobiografía: las memorias adolescentes sobre enfermedades mentales. Las raíces de este movimiento están, tal vez, en el Bell Jar de Sylvia Plath, pero el encumbramiento moderno ocurrió gracias a tres libros: Girl, Interrupted (1993, sobre el borderline), Prozac Nation (1994, sobre la depresión) y Wasted (1998, sobre los desórdenes alimenticios). No son idénticos, pero tienen varias cosas en común: son narrativas en primera persona; se manejan en un registro conversacional e irónico; las autoras son mujeres blancas, precoces, jóvenes o interesadas en discutir su juventud. Los tres libros fueron best-sellers, y recibieron un cierto grado de aclamación crítica. Prozac Nation y Girl, Interrupted se convirtieron en películas de culto, mientras que Wasted fue nominado al Putlizer cuando Marya Hornbacher sólo tenía veinticuatro años.

El éxito de estos libros en Estados Unidos puede ser visto como una convergencia de varias fuerzas culturales. Para finales de los 90, los transtornos mentales llevaban más de dos décadas al alza; en consecuencia, la salud mental se había vuelto parte importante del discurso público. Además, la tercera ola del feminismo había labrado un espacio en el mainstream para ciertos testimonios antes relegados a los márgenes del discurso. Por ejemplo, Marya Hornbacher ha dicho que durante su juventud la anorexia era una enfermedad misteriosa y estigmatizada—y que su prosa franca buscaba quitarle a la enfermedad el glamour conferido por el silencio cultural.

Hornbacher algo había descubierto. Mientras que Girl, Interrupted y Prozac Nation no engendraron sucesores directos, a Wasted le siguieron libros como Unbearable Lightness, Hungry for Life, Thin and I, Stick Figure, Ana, Raw, Appetites, Hungry, Purge, Thin, y Perfect (para mencionar los más populares). Todos escritos por mujeres blancas, estadounidenses, de clase media-alta. Entonces, otra teoría. Con Wasted, Marya Hornbacher sentó la piedra angular de un subgénero ahora ubicuo en la literatura comercial de mujeres, lo que yo llamo El Complejo Industrial De Autobiografías Sobre Los Desórdenes Alimenticios.

El argumento contemporáneo en defensa del Complejo Industrial De Autobiografías Sobre Los Desórdenes Alimenticios va más o menos así. Estas historias desestigmatizan estas enfermedades; además, permiten a los que sufren de ellas sentirse comprendidos. ¿Y ese no es el propósito de los libros? ¿Acompañarnos? ¿Hacernos sentir escuchados? ¿Consolarnos en nuestra soledad, etc?

Si el argumento va así, creo que es bueno preguntarse qué clase de consuelo estamos buscando. En 2011, Kelsey Osgood publicó How to Disappear Completely, un memoir sobre la anorexia que simultáneamente condena el Complejo Industrial De Autobiografías etc. Osgood “contrajo” su desorden alimenticio en la adolescencia gracias a este tipo de textos, los cuales empleaba con fines didácticos: los hábitos meticulosamente detallados se volvían consejos, los kilogramos perdidos se volvían metas, y los pensamientos miserables, aforismos. Años después, cuando la anorexia la llevó a una hospitalización, Osgood se dio cuenta que su historia no era única. De hecho, escribe, las chicas que conocía en las clínicas casi siempre llevaban en las manos “copias subrayadas y gastadas de Wasted, con planes de dieta sacados directamente de sus páginas.”

En How to Disappear Completely Osgood argumenta que Wasted y los libros que le siguieron son principalmente manuales de instrucciones. Aunque es cierto que un texto no causa espontáneamente un desorden alimenticio, en un mundo en el que la delgadez femenina es glorificada sí puede invitar a la comparación y la imitación. Más aún, Osgood opina que estas escritoras son conscientes de la atracción que ejerce la anorexia, porque

incluso cuando alguien con trastornos alimentarios se ha recuperado, todavía conserva un apego al sistema de valores anoréxico. El peso más bajo que uno alcanzó sigue siendo un motivo de orgullo, no de vergüenza, y rara vez es un acto desinteresado discutir los detalles de la dieta de uno. Nueve de cada diez veces, escribir sobre la anorexia seduce a las poblaciones en riesgo (...) y la persona que escribe sobre su propia lucha aumenta esta atracción al producir un poema largo y arrogante, una elegía, una oda a una presencia perdida.

Es decir, lo atractivo es justamente el descenso a los infiernos y los métodos de la destrucción, mientras que la recuperación es un vago trayecto de cinco páginas al final del libro. Cuando Marya Hornbacher cuenta cuántas manzanas comía al día, o narra la progresión menguante de sus tallas de jean, el punto es impresionar, casi alardear—no es por nada que acabó por convertirse en una figura glorificada por los círculos pro-anorexia del internet.

En una entrevista de 2014, quince años después de la publicación de Wasted, Marya Hornbacher habló sobre How To Disappear Completely en una entrevista. “Fue desgarrador escuchar que la gente ha utilizado a Wasted como una especie de guía,” dijo, y añadió que aunque no era su responsabilidad que hubiera quien empleara el libro para hundirse más en su enfermedad, “no quiero decir que no soy responsable de lo que dije. Tenemos que reconocer el impacto de nuestro trabajo, y eso es algo muy doloroso.”

A finales de los noventa era difícil darse cuenta que este sería el impacto de esta nueva moda editorial. En aquel momento, me imagino, simplemente parecía un nicho extremadamente lucrativo. Tal vez por eso, a inicios del 2000, Hispanoamérica comenzó a colocar sus propias entradas en el Complejo Industrial De Autobiografías Sobre Los Desórdenes Alimenticios. Técnicamente la primera autobiografía posterior a la salida de Wasted fue Cuando comer es un infierno, de Espido Freire, una escritora española. Sin embargo, el libro que confirmó la rentabilidad de estas apuestas fue Abzurdah.

El libro ha sido (varias veces) el tema del día en Twitter, donde las respuestas a mensajes como el de arriba vienen casi todas de mujeres. Cosas así: “Tenia entre 15 y 16 años. Fue el empujón que me faltaba para dejar de comer, el libro te explicaba muy bien como.”

“Desde los 12 hasta los 15 solo quería imitarla.”

“Me quemó la cabeza.”

Otra chica escribe un hilo sobre Abzurdah que acaba así: “Para los que intentan invalidar mi opinión afirmando y jurando que es imposible que una serie, libro o película te cague la cabeza: explíquenle eso a mi psicóloga, a mi psiquiatra, a mis viejos y a los médicos que me atendieron cuando quise matarme.”

Varias respuestas. “Después de leer ese libro hasta flasheaba que no estaba tan mal cortarme las venas”

“Yo aprendí la técnica del sacapuntas ahi.”

“Me cagó la vida, no puedo comer nada sin tener culpa.”

“Me acuerdo que lo quise leer a los 15 cuando tenía depresión y problemas alimenticios porque pensé que me iba a servir para sentirme entendida. Por suerte lo descargué, leí dos líneas, y odié la manera en que estaba escrito así que lo borré”

A esto último, otra chica responde: “Te salvaste.”

He intentado extenderle toda la simpatía posible a Cielo Latini, pero tengo que admitir que me es difícil ser neutral con una mujer que, al ser confrontada con el impacto de su trabajo, responde “no se puede culpar a un libro o una peli; yo no voy a salir a los tiros porque miré una de Bruce Willis.” Es cierto que Abzurdah no empujó a todas sus lectoras a desarrollar un desorden alimenticio. A algunas incluso sí las hizo sentirse comprendidas. Y probablemente no fue escrito como una propaganda directa de estas enfermedades: Latini sólo quería dar su testimonio. Pero las historias que contamos nos piden responsabilidades y, más allá de expresar ciertos deseos de que su libro hubiera sido vendido a personas menos jóvenes, Cielo Latini se ha rehusado a aceptar las suyas.

Aún así, dejarlo ahí me parece una conclusión demasiado romántica. No conozco a Cielo Latini, pero pienso en esto: en 2008, dos años después de la publicación de Abzurdah, ella fue elegida por una marca de cosméticos como embajadora de una campaña de prevención contra los desórdenes alimenticios. Aparentemente, el contrato requería que ella apareciese en varios programas matutinos de Latinoamérica hablando de su experiencia con la anorexia, promoviendo el amor propio, y promocionando los anillos de la marca, que estaban en oferta.

En aquel momento ella seguía enferma. De hecho, ha comentado que escribir el libro y hacer un tour mediático para venderlo fue lo que catalizó su recaída. Cuando llegó por el Perú hizo una entrevista para Lima Limón, un programa de mediodía. En esta entrevista, como en tantas otras, las preguntas son una vergüenza. “¿Ahora comes, no?” “¿La anorexia lleva a la fama?” “¿Y tu intento de suicidio, cómo fue?” Latini intentó suicidarse en 2004, a los veinte años. En 2005 escribió el libro. El año siguiente lo publicó. Su cuerpo, en el video, aparece pequeñísimo: para entonces ella tenía 24.

Editorial Planeta explica así sus razones para publicar y promocionar Abzurdah: "Decidimos editarlo no sólo por el potencial de venta, sino porque nos pareció que estaba muy bien escrito.” Es una mentira transparente, pero al menos iluminadora en un aspecto: sabían que el libro iba a venderse bien. ¿No fueron ellos los que le alargaron el contrato a Latini? ¿Y no fueron ellos los que lucraron con sus ventas? Al final, a pesar de todos sus errores, Latini era una chica enferma que escribió un libro retraumatizante. Nadie intentó impedírselo; en cambio, encendieron los reflectores y la dejaron hundirse.

Me gustaría poder decir algo acá sobre el patriarcado, y cómo estas negligencias siempre afectan a las mujeres desproporcionadamente, pero no hay un cabal de hombres malvados que dirigen las instituciones culturales del mundo. La maldad es banal, y me parece que esta es la historia de una editorial que respondió a los designios del mercado sin pensar a quiénes dañaban en el camino. Es una respuesta jodida, porque yo sólo quiero tener a alguien a quien cancelar, pero no es una absolución. Publicar Abzurdah requirió una inmensa incapacidad de comprender las responsabilidades del trabajo editorial. Requirió miopía e incompetencia y, me parece, todo eso es más patético que la maldad.

Cuando leí Abzurdah por primera vez, a los trece, no conocía a nadie que tuviera un desorden alimenticio. Los años siguientes algunas de mis amigas fueron internadas, otras empezaron a vomitar, otras aprendimos el lenguaje de la dieta o el fitness o lo que sea, una forma más de hablar del querer encogernos, hundirnos sobre nuestros huesos. Sujeto a objeto. Cuando mis amigos, hombres, me comentan que sus hermanas tienen doce, trece, catorce años, yo levanto las cejas y les digo que es una edad horrible. Nos reímos, pero no sé si ellos entienden, e incluso si me preguntaran, no sé si podría explicarlo.

Miren: Abzurdah fue un éxito porque los desórdenes alimenticios están en todos lados. En su acepción clínica, pero también en los hábitos y actitudes que nos parecerían preocupantes si no fueran cotidianos. Contar calorías, saltarse comidas, preocuparse obsesivamente por el peso, la forma del cuerpo. Abzurdah fue un éxito porque su audiencia eran adolescentes descubriendo un mundo en el que, como escribe Taffy Brodesser-Akner,

el peso no es neutral. El cuerpo de una mujer no es neutral. El cuerpo de una mujer es asunto de todos menos de ella.

Es una forma enloquecedora de vivir. Engrendra respuestas que pueden parecer irracionales, y tal vez de ahí viene el impulso de libros como Abzurdah, tan enfrascados en su propio dolor que no se dan cuenta que son una herramienta más del sistema al cual quieren condenar.

¿Se puede escribir un libro responsable sobre los desórdenes alimenticios? Kelsey Osgood dice que sí. Que es necesario evitar la mención de números y el detalle de los métodos de autolesión; que es crucial lidiar con el problema estético, es decir, deshacerse del aura de glamour que cubre las descripciones de brazos delgados y espaldas acostilladas. Que tal vez lo más importante es cambiar el formato que empleamos para hablar de estas historias. El típico producto del Complejo Industrial De Autobiografías Sobre Los Desórdenes Alimenticios es una historia de muerte y resurección, pero vale la pena hablar de todo lo que se pierde y nunca se recupera, de aquellas paranoias que te acompañan incluso después de estar recuperada, porque (dice Osgood)

condensar la historia en una narrativa de “triunfo sobre la adversidad” es simplificarla a un grado preocupante, y confirmarle a una persona joven y confundida que uno puede tener su enfermedad y sobrevivir a ella también, sin cicatrices permanentes. Es afirmar que haberla tenido y superado es algo notable. Es cierto que recuperarse es difícil, pero no es notable. Lo que sería realmente notable es mantenerse cuerda en un mundo en el que (...) los actos de autodestrucción histriónica son considerados más extraordinarios y más dignos de atención que el simplemente mantenerse a flote, que el vivir suave y tranquilamente.

Abzurdah tiene tres finales distintos, a la choose your own adventure. En el primero, Cielo continúa su relación disfuncional con Alejandro. En el segundo, lo abandona. En el último lo único que sabemos es que está hundida en la miseria. No es ninguna historia de triunfo sobre la adversidad, pero aún así no me satisface. Aún queda la pregunta clásica, la obviedad para la que todavía estamos intentando encontrar respuesta. Lo que quiero saber es qué pasaría si la lucha contra la comida y el cuerpo no fuera una parte tan común de la narrativa femenina. Qué cosas haríamos las mujeres, qué clase de libros escribiríamos, qué tipo de vidas podríamos vivir.