saber perder

sobre leer y pasarla mal en 2025

Un amigo me explicó hace no poco por qué le cuesta hablar en público de sus problemas. Parcialmente es porque vive en San Francisco, donde la persona con la que sales de fiesta podría ser también el ingeniero a quien querrás contratar en unos años, o la inversora de la primera ronda de tu start-up; y si no lo son ahora, podrían serlo, y si no lo serán, entonces lo serán sus amigos. (Eso, el condicional eterno, es el tecno-optimismo californiano). “Quieres verte fuerte, o excelente, o invulnerable, porque la gente a tu alrededor siempre te está evaluando,” me dijo. Así que es mejor no hablar nunca de tus dudas o de tus miedos, no vaya a ser que al abrir la boca se te escape y se te quede pegado el olor del fracaso.

Estoy pensando en esto porque se me ocurrió, al sentarme a escribir, que muchos de mis ensayos pueden dar la impresión de que tengo un temperamento depresivo o que soy una suerte de enferma imaginaria. Y lo tengo y lo soy, pero lo cierto es también que los últimos años han sido bastante buenos. La última vez que escribí sobre mi año y sus lecturas fue allá por 2022, cuando me lamenté de haber leído 95 libros cuando quería leer 100. Si entonces dije que había leído menos porque había sido el año más abrumador de mi vida, eso sólo demuestra lo atrevida que es la ignorancia. Para entonces la vida no sólo había comenzado a acelerarse, sino a deformarse por la aceleración; el cambio que creí momentáneo demostró, con el tiempo, ser más o menos irreversible. Leí 83 libros en 2023 y 61 en 2024. Fueron años relativamente felices, y si bien en retrospectiva no faltaron las banderas rojas, sentía a menudo que mi vida tenía un propósito claro y que yo estaba dedicando todas mis energías — mañanas, noches, fines de semana — a él.

Solo cuando se me bajó la euforia comencé a sentir el cansancio. A fines del año pasado estaba estudiando el Ulises de Joyce; en preparación para las clases me sentaba con el libro por horas, leyendo y releyendo los mismos pasajes que pasaban por mi mente como agua por un colador y me convencían de que quizá nunca supe hablar inglés. (Al oír mis quejas, una amiga me recordó que Sylvia Plath se volvió tan loca intentando escribir su tesis sobre el Ulises que se intentó suicidar). Fui a Lima para las navidades y, sin saberlo, también para un verano mortificante. Cuando volví a la universidad algo estaba mal.

Comencé a tener miedo todo el tiempo, un miedo sin origen claro pero que era tan paralizante que era fácil confundirlo con la desolación. Algunos días no podía ni siquiera salir de la cama. El resto de los días sólo me movía por inercia. Recuerdo que me sentaba en el comedor de mi departamento y miraba inmóvil a mi laptop por horas, pensando — y solamente pensando — en todo lo que tenía que hacer. Luego la cerraba y miraba a las paredes de nuestro departamento, tan blancas y tan vacías que nuestros amigos nos decían a menudo que no podían entender cómo no vivíamos aterrorizados; paredes blancas tan largas que se dilataban hasta llenar los días, las semanas, los meses. Intenté pedir ayuda y me dieron una cita con la psicóloga para marzo. Pero para marzo el miedo continuaba expandiéndose, convirtiéndose poco a poco en el cimiento de mi vida. Mi mente comenzó a fallarme. Mi cuerpo también. En fin, tiempos malos, cada vez peores.

Ya lleva tiempo ocurriendo, esto que los gringos llaman el vibe shift, pero siento que sólo este año ese cambio (y con él nuestra década) coaguló. Para entender esto hay que comprender que durante los últimos cinco años se comenzó a gestar, en internet pero también en ciertos círculos sociales albergados en las grandes ciudades del mundo, un nuevo sentimiento reaccionario. En algunos casos, este sentimiento reaccionaba al movimiento de justicia social de la década pasada porque buscaba mejorarlo: criticaba con sus excesos, sus contradicciones, sus errores estratégicos. En otros casos reaccionaba al afecto de este movimiento: resentía la santurronería de sus miembros, su imperativo moralizante o incluso su estética. En otros casos aún, reaccionaba a los éxitos del movimiento progresista —la legalización del aborto y el matrimonio gay, la expansión del feminismo— porque le parecían afrontas a su propio conservadurismo. Pero si este movimiento echó raíz en ciertas personas jóvenes fue porque, a diferencia de las grandes corporaciones que adoptaron la estética y el lenguaje del progresismo, y a diferencia de la gente que compartía infografías en Instagram (ahora una estirpe casi extinta), ser reaccionario era cool. Era antisistema. Era, o al menos parecía, el nuevo filo de lo radical.

Hay otras razones por las que este movimiento echó raíz (el internet, la pandemia, la precariedad, la inequidad social, la crisis de representación…). Pero independientemente de ellas, a lo largo de los últimos años el zeitgeist se invertió: cambiaron las aspiraciones, los deseos, los incentivos, los tabúes, las instituciones, el comportamiento social. La cultura siguió adelante sin litigar mucho el cambio; la postura de la década pasada dejó de ser discutida y pasó a ser ridiculizada.

Vi los primeros brotes de este movimiento a finales de la década pasada; los vi en mí, cuando comencé a sentirme enervada por nuestras nuevas ortodoxias y a tener curiosidad de qué había más allá de ellas. Lo vi de nuevo en 2022, cuando escribí sobre los activistas jóvenes que, siguiendo y modificando los pasos de Greta Thunberg, estaban instrumentalizando la fé pública en la rebelión adolescente y el progresismo para los fines más conservadores posibles: asegurarse su asiento en Harvard. Y lo vi más de cerca en ciertas fiestas en 2023, donde la gente hablaba con libertad sobre la frenología, la endocrinología, el straussianismo, el tecnofuturismo; fiestas en un sótano de Manhattan con libros de Spengler en la repisa. Las chicas guapas, guapas al estilo de las sororidades americanas, diciéndome que eran, naturalmente, hipérgamas. Diciéndome quiero un hombre fuerte, un hombre así: un puño golpeándose contra la mesa. Diciéndome mira, yo no soy racista. Aunque si lo fuera, ¿qué importa?

Recuerdo que la mañana de noviembre luego de la segunda victoria de Trump el aire de invierno estaba cargado, húmedo y tibio. Me dicen que ese día murió cualquier vitalidad intelectual que aquel sentimiento reaccionario haya podido tener. Me dicen que pronto acabará esta nueva vuelta del péndulo. Y yo quiero decirles que están equivocados, que ese sólo fue el día en el que ese sentimiento cruzó el umbral de la cultura de masas. La pregunta real es si influenciará nuestra cultura por solo diez años o más bien por cuarenta. En abril, si mal no recuerdo, comenzamos a escuchar las historias de los inmigrantes que desaparecían a prisiones al otro lado del país o del continente. Y más allá de Estados Unidos también comenzaron a girar las ruedas: en España, mis coetáneos diciendo que quizás la dictadura de Franco no estuvo tan mal; en Chile, hace unas semanas, la victoria de Kast. En fin, lo debí haber adivinado, y de cierto modo creo que ya lo sabía: mi generación va a ser la más reaccionaria que hemos visto en mucho tiempo.

En mayo acabó el año escolar y yo me fui a Nueva York para trabajar de practicante en una agencia de noticias. Todos mis amigos se habían graduado en mayo y muchos se habían venido a vivir aquí también, así que usualmente pasaba mis tardes y noches con ellos. Sobre las mesas de nuestros restaurantes favoritos nuestras discusiones parecían seminarios de una clase llamada Cómo Funciona El Mundo. Hablábamos de cómo construir relaciones con gente que admirábamos, nos poníamos al día de los rumores de la industria, hablábamos de la gente que envidiamos y la gente que odiamos y la gente que queremos y que por eso hablamos tan mal de ellos, porque queremos que tomen mejores elecciones. Hablábamos del asco que nos daba la escena y, una vez pagada la cuenta, nos íbamos a alguna fiesta escenera.

En Nueva York también sentí por primera vez el ritmo de pistón de la semana laboral. El miedo no recedió, exactamente, pero en la ciudad era fácil distraerse, y por lo demás el trabajo me consumía. La agencia me dijo luego, al acabar el verano, que querían contratarme. Me sorprendió: estuve tan deprimida que sentía siempre que la estaba cagando. Cuando intenté entender por qué me fue bien me dije que quizá me gustaba más de lo que creía ser periodista, o que los años de exigencia escolar me han entrenado demasiado bien para el mundo laboral. Y quizá todo eso es cierto. Pero también lo es que cuando viví en Nueva York comencé a salir con alguien que por mucho tiempo había sido mi amigo. Me cuidó bien cuando más lo necesitaba, estuvo allí para mí cuando yo no lo estaba, creyó en mí antes que yo. Es la clase de experiencia que resulta increíblemente banal una vez una la intenta poner en palabras, pero que en la práctica es transformadora. Así que vamos con el cliché: si sobreviví, fue gracias al amor.

Cuando eso se acabó vine a Lima. Sigo aquí hasta ahora. Quise tomarme un semestre fuera de la universidad para trabajar un proyecto (que es por ahora secreto, pero más al respecto el próximo año). Para escribir me encerré en casa y me negué a ir a fiestas, un método eficaz para tener una vida muy aburrida. Pero no un buen método para ser productiva: perdí tanto tiempo que tripliqué mi número de seguidores en Twitter, lo que es siempre un signo de una profunda crisis espiritual.

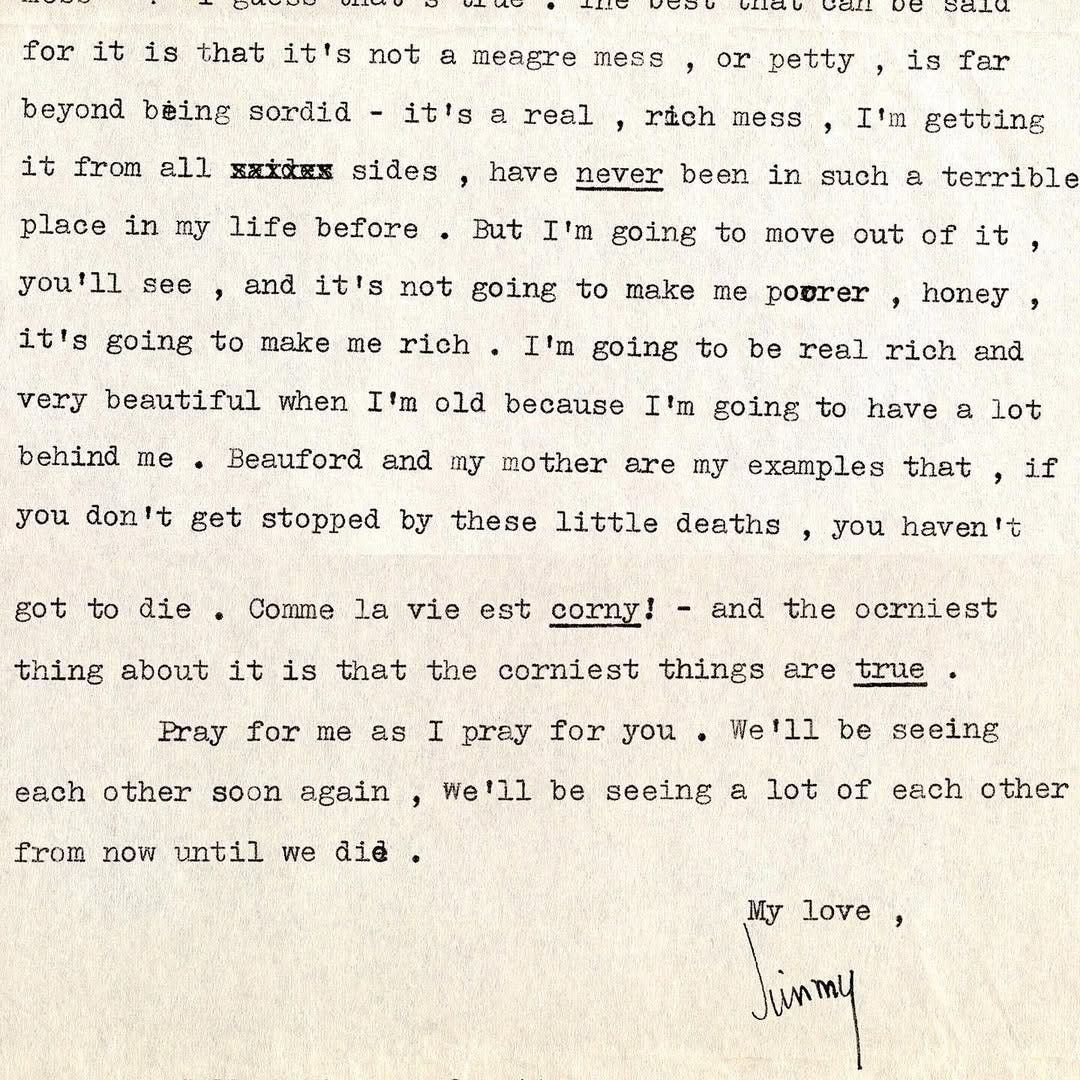

En efecto, una vez que sólo tenía frente a mí la página en blanco y la casa a solas, volví a sentirme aterrorizada. Con la quietud a mi alrededor, sin embargo, y la ausencia de modos de distraerme, comencé a mirar fijo al punto de fuga. Me voy a graduar el próximo año, vamos, y se siente como un salto al vacío, una confrontación directa con el miedo a la pobreza, al fracaso, al potencial perdido, al equivocarme de maneras irreversibles, al quedar mal y, sobre todo, al no poder ser honesta conmigo misma al respecto. No sé bien qué cambió a lo largo de estos meses de entumecimiento, pero creo que mientras más se acerca la fecha de mi graduación más se concretan las cosas, y así más normales y aceptables parecen. También creo que estar a solas también me ha dejado aceptar que es reconfortante ver pasar el tiempo. Pese a cualquier logro en la juventud, yo creo que el acto principal de una vida solo llega a los treinta o cuarenta. Y creo que si uno se dedica por completo a una sola tarea por años, por décadas, es capaz de hacer algo hermoso. Creo que es así de simple. Si no te enfermas, claro. Si no te descarrilas. Si no te cae encima ninguna catástrofe. Si tienes suerte.

Pero incluso si un poco de escrutinio la echa abajo, hay algo muy reconfortante en esta creencia. Y hay algo más que es bueno en ver el tiempo pasar. Como lo dijo en algún momento Ava:

Quiero poder mejorar en las cosas que de verdad importan. Para hacerlo, tengo que aprender vivir conmigo misma. Tengo que aprender a decir: en ciertos momentos de mi vida he estado muy equivocada; la cagué en un montón de cosas; fui floja; fui una mala novia; fui poco comunicativa con amigos a quienes quería; descuidé relaciones importantes en mi vida; he sido una hija poco considerada; he mentido; he lastimado a la gente. No soy tan buena como quisiera ser en un montón de cosas. Y quizá eso sea una bendición, porque significa que aún puedo mejorar. Resulta que puedo hacerme responsable de mis errores y aun así caerme bien: aun así puedo creer en mi capacidad de cambiar.

Y una solamente consigue cambiar con el tiempo.

No sé qué haré si vuelvo a sentirme así, así como me sentí este año, pero quiero que sepan que ahora estoy con una buena racha. Estoy escribiendo mucho. Estoy corriendo de nuevo. La semana pasada fue mi cumpleaños y, como regalo, le fue bien al ensayo que tanto me esmeré en escribir.

Y leí 67 libros este año. Creo que estoy legalmente obligada a declarar que mi favorito fue 2666, de Bolaño, que arrastré conmigo todas las mañanas en el tren al trabajo en Nueva York pero que sólo pude terminar cuando me recluí en Lima. Otro libro que releí aquí en Lima fue Cementerio general de Tulio Mora, que para mí es el texto canónico de este país; lo releí para un círculo de lectura en N!, el centro cultural canónico de este país. El libro que mejor recuerdo, y en el que más sigo pensando, fue La orgía perpetua de Vargas Llosa. Es un ensayo sobre Madame Bovary (que también leí por primera vez este año) estructurado de manera absolutamente demente. Gracias a mi amigo Julio por dejarme robarle una primera edición firmada de este libro en Ciudad de México, y gracias a Vargas Llosa por haber hecho su más grande servicio a la patria este año y haberse muerto de una vez. Yo lo maté, es cierto.

Esa lectura dio inicio al que sospecho será uno de mis pequeños proyectos del año que viene: quiero leer todos los libros de Vargas Llosa en orden cronológico. Los jefes fue bastante malo, pero La ciudad y los perros es una novela increíblemente ambiciosa y, si bien se nota que la escribió alguien muy joven, era un joven que derrochaba talento. En Lima releí también The Wicked and The Divine, una serie de cómics de superhéroes que fue una de mis lecturas favoritas en la secundaria. Lo acompañé con una lectura de los posts que el autor, Kieron Gillen, subía mensualmente a Tumblr. Allí discutía los aspectos más mundanos de la producción artística: sus problemas con el presupuesto, las dificultades de imprimir bien con un cierto tipo de tinta, las noches que pasaba sin dormir pensando en cómo mover de manera coherente los arcos de sus personajes. The Wicked and The Divine per se no me parece lectura obligatoria. Como Evangelion, creo que hay que consumirlo a los catorce o resignarse a verlo con el aburrimiento de un adulto. Pero estas entradas de blog fueron uno de mis primeros acercamientos serios a los límites mundanos de la vida del artista y por esto (y por haber escrito una serie de cómics que es una máquina de dopamina) siempre le agradezco al autor.

Leí The Sluts de Denis Cooper, una novela sobre un trabajador sexual narrada a través de su legado en distintos foros, emails, etc. En mi opinión es la mejor (y quizás la única) novela alguna vez escrita sobre internet. No pude creer que la hubieran escrito en 2004: para mí se sentía más fresca que cosas que he leído en Substack este año. Leí varios libros periodísticos pero tres me llamaron la atención: Factory Girls, de Leslie T. Chang, The World for Sale, de Javier Blas, y Empire of AI, de Karen Hao. El primero es un libro casi etnográfico sobre la vida de las inmigrantes rurales durante la industrialización de China a finales del siglo pasado. El segundo es un reportaje inteligentísimo sobre las casas comerciales más poderosas del mundo y, además, un repaso de los últimos cien años de historia económica. El tercero es un perfil de la industria de la inteligencia artificial, con un enfoque especial en OpenAI. Leer estos libros me recordó lo útil e inteligente que puede ser el periodismo cuando es ambicioso, incluso si a veces comete errores. Otros libritos que me gustaron fueron The Love Affairs of Nathaniel P, una novela sobre gente insufrible en Brooklyn que me hizo querer morir, y Females de Andrea Long Chu, un ensayo brillante sobre Valerie Solanas, el feminismo, el género y… otras cosas. De pasada, mis Substacks favoritos de este año fueron Notebook, de la crítica B.D. McClay, que es graciosísima y erudita a partes iguales, y Numb at the Lodge, de Sam Kriss, a quien leo hace mucho pero que este año confirmó que es el mejor ensayista vivo hoy.

Esas fueron mis lecturas favoritas de este año de mierda. Lo que me deja con una cosa pendiente antes de cerrar, eso que mi amigo me dijo hace no poco tiempo: es duro y malo mostrarse débil. Es cierto que es duro. Probablemente es cierto que, a nivel profesional, es malo. No me interesa argumentar que vale la pena ser honesto sobre nuestros problemas; no creo que en el internet la vulnerabilidad sea una virtud. Pero también creo — tuve que aprender, a la fuerza, este año — que no hay nada intrínsecamente avergonzante en pasarla mal. Ni siquiera en fracasar estrepitosamente. Una tiene que saber perder. ¿Por qué publicarlo, entonces? Esto es obvio. Una vez que comienzas a decir las cosas, se las quieres estar diciendo a alguien.

Feliz año nuevo.